Поверхности коронки зуба – Поверхности коронки зуба.

Стоматологический словарь протезирования зубов | Стоматолог Мартынов Д.В.

На этой странице вы найдёте расшифровку терминов, знание которых является обязательным для понимания плана протезирования зубов, предложенного вам стоматологом. Анатомия зубов человека, а также окружающих их тканей, напрямую зависит от выполняемой ими функции. Поэтому любое лечение всегда основывается на индивидуальных особенностях строения челюстно-лицевой области человека. Ниже представлена общая информация о взаимосвязи различных элементов этой области, а также заболеваниях, которые могут её затрагивать.

1. Анатомия отдельно взятого зуба

Коронка зуба — видимая часть зуба, расположенная над десной.

Искусственная коронка — стоматологическая реставрация, восстанавливающая целостность коронки зуба. Изготавливается из разных материалов (сплавы металлов, металлокерамика, керамика) и по разным технологиям.

Корень зуба — часть зуба, которая находится в кости. Корень составляет две трети общей длины зуба. За счёт него и пародонта зуб удерживается

Шейка зуба — часть зуба, которая отделяет корень от коронки. В этой зоне наиболее тонкая эмаль, поэтому кариес часто поражает именно этот участок.

Поверхности зуба:

- Жевательная («окклюзионная») — поверхность зуба, которой человек пережевывает пищу. Состоит из бугров и углублений между ними («фиссур»). Это поверхность смыкания с зубами противоположного зубного ряда.

- Вестибулярная — вертикальная стенка зуба со стороны щеки или губ.

- Язычная («оральная») — вертикальная стенка зуба со стороны языка, обращённая в полость рта.

- Контактные («проксимальные») — вертикальные стенки зуба, обращённые к соседним зубам и контактирующие друг с другом. Место контакта между соседними зубами одной челюсти называется «контактный пункт».

- Медиальная — боковая поверхность зуба, обращённая к позади стоящему зубу.

- Дистальная — боковая поверхность зуба, обращённая к впереди стоящему зубу.

Экватор зуба — наиболее выпуклая часть вертикальных стенок зуба. Выполняет защитную функцию, препятствуя травме десны пищевым комком. Его отсутствие — одна из причин пародонтита.

Эмаль — внешний слой, покрывающий коронку зуба. Эмаль — это самая твердая, наиболее минерализованная ткань в организме. Однако и она может быть подвержена процессу разрушения, если не ухаживать за зубами. К её разрушению приводя, например, кариес или клиновидный дефект.

Дентин — твёрдая минерализованная ткань, по своей структуре похожая на кость, занимающая основной объём зуба. Если из-за кариеса нарушается целостность эмали, развивается кариес дентина. Дентин менее прочный, чем эмаль. Он имеет «пористое» строение: он состоит из миллионов мельчайших каналов, которые ведут непосредственно к пульпе зуба. В них расположены чувствительные нервные волокна. Именно они реагируют на внешний раздражитель, в результате чего человек может испытывать болевые ощущения от холодной или горячей пищи.

Корневые каналы. Зуб — это не монолитная кость. Внутри него располагаются узкие каналы, в которых располагается пульпа зуба. Количество корневых каналов и их анатомия у разных зубов отличаются.

Пульпа — рыхлая волокнистая соединительная ткань, которая находится в центральной части каждого зуба. Она состоит из нервов, кровеносных и лимфатических сосудов. Если кариес поражает пульпу, то развивается его осложнение, которое называется «пульпит». Он сопровождается острой, приступообразной, пульсирующей болью. В этом случае требуется эндодонтическое лечение.

2. Как зуб удерживается в кости? Аппарат прикрепления

В одной из статей я упоминал один из главных принципов, лежащий в основе протезирования зубов: опора должна быть надёжной. От этого напрямую зависит возможность использования отдельно взятого зуба в ортопедическом плане лечения.

Альвеолярные отросток — дугообразно изогнутый костный гребень, являющийся продолжением тела верхней челюсти.

Цемент — специфическая костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба. Служит для плотного закрепления зуба в костной альвеоле. Этот термин имеет второе значение. Цемент — стоматологический материал, используемый как для постановки пломб, так и для фиксации несъёмных ортопедических конструкций.

Альвеола — специальные ячейки в альвеолярном отростке верхней челюсти и альвеолярной части нижней. В них располагаются зубы.

Периодонт — плотная соединительная ткань, соединяющая корни зуба со стенками альвеолы. Следующая статья в этом разделе посвящена периодонтиту — заболеванию, нарушающему целостность этой ткани.

Десна — это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти.

Пародонтальные карманы — щелевидное пространство между стенкой зуба и десной. В норме он отсутствуют. Наличие пародонтальных карманов свидетельствует о пародонтите. В этом случае перед протезированием зубов необходимо провести подготовительное пародонтологическое лечение и профессиональную гигиену полости рта.

Зубные отложения — общее название для зубного налета и зубного камня. О механизмах образования зубных отложений написано в соответствующей статье.

3. Верхний и нижний зубной ряд. Сила в единстве

В норме у взрослого человека 28-32 зуба: 16 на верхней челюсти и 16 на нижней. У людей смешанный характер питания, поэтому все зубы имеют разную форму для выполнения определённой функции:

Резцы — острые передние зубы, служащие для откусывания пищи. Режущая форма коронки отлично к этому приспособлена.

Премоляры — служат для дробления и разрывания пищи. У этих зубов 2 выраженных бугра на жевательной поверхности.

Моляры («жевательные зубы») — Функция — пережевывание и измельчение пищи. Массивные зубы с большой площадью жевательной поверхности.

- Третьи моляры («зубы мудрости») часто могут не прорезываться из-за отсутствия места в зубном ряду или из-за отсутствия зачатков этих зубов. Даже если они есть, в план протезирования они редко входят, т.к. из-за особенностей анатомии не являются надёжной опорой для ортопедической реставрации. Во-первых, они часто имею короткие корни. Во-вторых, вариабельная анатомия корневых каналов, а также их «заднее расположение» в зубной дуге часто не дают возможности выполнить адекватное эндодонтическое лечение.

Зубной ряд («зубная дуга») — совокупность зубов, расположенных на одной челюсти. Каждый зубной ряд в норме состоит из 16 зубов, расположенных в виде дуги. Кстати, форма зубного ряда на верхней и нижних челюстях различается. Сверху зубы расположены в виде эллипса, а снизу в виде параболы.

Контактные пункты — место контакта между соседними зубами одной челюсти. Образуются выпуклыми частями боковых поверхностей коронок.

Жевательные контакты («окклюзионные контакты») — точки контакта между зубами верхней и нижней челюсти. Образуются в результате смыкания зубов при закрывании рта, проглатывании слюны или пережевывании пищи. О последствиях потери межзубных контактов читайте в отдельной статье.

Суперконтакт («преждевременный контакт») — любые контакты, мешающие правильному движению нижней челюсти. В норме они отсутствуют. Появляются при дисбалансе жевательной системы при разрушении или потере зубов. Для их диагностики используются различные методики, наиболее современной из которых является аппарат т-скан.

Прикус

Окклюзия — любое смыкание зубов. Смыкание зубных рядов или группы зубов верхней и нижней челюстей при различных движениях нижней челюсти.

Для полноценного пережевывания пищи необходимо, чтобы в зубном ряду были моляры или хотя бы премоляры. Если их нет, то вся нагрузка переносится на передние зубы, которые для этого не предназначены. В результате зубы быстро «стираются», становятся подвижными: появляются проблемы с пародонтом. Для пищеварения важно, чтобы пища была как можно лучше пережевана. Фронтальными зубами адекватно измельчить пищу невозможно. Точно так же как и разрушенными или отсутствующими. Поэтому стоматологические заболевания часто сопровождаются различными нарушениями желудочно-кишечного тракта.

4. Височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы. Основа движения нижней челюсти

Верхняя челюсть неподвижно соединена с черепом. Наша возможность разговаривать и пережевывать пищу определяются движениями нижней челюсти, в основе которых лежит правильное функционирование жевательных мышц и височнонижнечелюстного сустава.

Височно-нижнечелюстной сустав — подвижное соединение между нижней челюстью и височной костью. Имеет достаточно сложное строение, которое обеспечивает большую свободу движений нижней челюсти. В результате этого мы можете разговаривать и пережевывать пищу.

Суставной диск — хрящевой элемент, являющийся частью некоторых суставов, в том числе и височно-нижнечелюстного. Способствуют правильному сочленению двух суставных поверхностей.

Жевательные мышцы — группа мышц, обеспечивающая движение нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе.

Гипертонус жевательных мышц — хроническое напряжение жевательных мышц.

Мышечно-суставная дисфункция — нарушение координированной функции жевательных мышц ВНЧС и взаимного расположения элементов ВНЧС (головки и диска относительно суставного бугорка).

Бруксизм — привычка человека «скрежетать» зубами, которая приводит к их преждевременному стиранию. Обычно незаметна для человека и проявляется ночью во время сна. Способствовать появлению бруксизма могут следующие факторы, которых нужно стараться избегать:

- Стресс. Не стоит стискивать зубы во время стресса. Это вредно как для зубов, так и для жевательных мышц.

- В некоторых школах боевых искусств учат постоянно держать сомкнутыми верхние и нижние зубы, чтобы быть готовым к удару противника. Вместо этого я рекомендую изготовить себе индивидуальную спортивную каппу, защищающую зубы. Постоянное напряжение мышц со временем может привести к их гипертонусу и нарушениям.

5. Верхняя и нижняя челюсти. Особенности анатомии, важные для протезирования зубов

В первую очередь индивидуальные особенности строение челюстных костей необходимо знать для планирования протезирования зубов с опорой на имплантаты.

Полость носа — полость, в которой расположены органы обоняния.

Верхнечелюстная пазуха (старое название «гайморова пазуха») — парная придаточная пазуха носа, занимающая практически всё тело верхнечелюстной кости. Верхнечелюстная пазуха и дно полости носа ограничивают высоту доступной для имплантации кости на верхней челюсти. При отсутствии необходимого объёма костной ткани перед имплантацией зубов проводятся дополнительная операция по её увеличению.

Альвеолярный канал — тонкий костный канал в челюстной кости челюсти, в котором проходят сосуды и нервы, идущие к зубам.

Экзостоз — костный вырост на поверхности кости. Экзостозы могут препятствовать съёмному протезированию зубов на нижней челюсти и перед ортопедическим лечением их необходимо удалить.

6. Характеристика некоторых патологических процессов

В результате заболевания зубов или их потери могут развиться следующие патологические процессе

Атрофия костной ткани — уменьшение её массы и объема, сопровождающееся ослаблением или прекращением её функции. Различают физиологическую атрофию, которая развивается по мере старения организма и патологическую. К патологической атрофии относят «атрофию от бездействия, которая наступает в челюстной кости в связи с потерей зубов

Киста — капсула из плотной ткани, которую организм человека образует вокруг инфекционного очага, чтобы ограничить его распространение. Чаще всего возникает как соложение периодонтита.

В следующей статье я продолжу тему взаимосвязи элементов челюстно-лицевой области. Она будет посвящена механизмам развития различных стоматологических заболеваний.

Избранное

…

Оцените статью

mdv-dent.ru

Что такое поверхности зуба — Клиника доктора Ланге

Теперь Вы можете, не выходя из дома, практически точно определить стоимость своего будущего лечения. Нужно только изучить визуально на какие поверхности распространился кариес. Исключение составляют скрытые кариозные полости, которые невозможно увидеть.

1. Лечение одной поверхности зуба (кроме контактных поверхностей)

Данная позиция означает, что указанная цена распространяется на лечения любого кариеса (поверхностного, среднего или глубокого), расположенного на любой* одной(!) из поверхностей зуба: жевательной, вестибулярной (поверхность зуба, которая соприкасается со щекой или губой), язычной ( для зубов нижней челюсти), небной (для зубов верхней челюсти). Язычная и небная поверхности зуба «смотрят» в полость рта и их можно потрогать языком при сомкнутых зубных рядах.

* Стоимость лечения контактной поверхности зуба, несмотря на то, что это одна поверхность, не входит в данную позицию, так как требует более сложного лечения с восстановлением плотного контакта с соседним зубом. Контактная поверхность зуба — это любая поверхность зуба, которой зуб соприкасается с соседнем зубом на этой же челюсти. Обычно таких поверхностей у зуба две: медиальная и дистальная. Медиальной поверхностью зуб контактирует со впереди стоящим зубом, дистальной с позади стоящим в зубном ряду зубом. Именно для чистки этих поверхностей мы используем зубную нить или флостик.

2. Лечение кариеса двух поверхностей зуба или 1-ой контактной поверхности

В данной позиции указана стоимость лечения любого кариеса, поразившего одну контактную поверхность зуба или любые две поверхности зуба (в том числе две контактные поверхности).

Чаще всего встречается кариес именно контактных поверхностей, так как многие не используют зубную нить и поверхности остаются не дочищенными.

3. Лечение кариеса трех поверхностей зуба

В данной позиции указана стоимость лечения любого кариеса, поразившего сразу три любые поверхности зуба.

4. Временная реставрация композиционными материалами зуба с разрушением более ½ поверхности

В данной позиции указана стоимость восстановления коронковой части зуба с разрушением или кариозным поражением сразу четырех или пяти поверхностей зуба. Такая реставрация называется «временная», так как при таком разрушении зуба есть прямые показания к ортопедической конструкции — коронки, с целью сохранения зуба от дальнейшего разрушения: слома оставшейся стенки или трещины зуба, что может повлечь за собой удаление зуба. Временная реставрация делается в том случае, если пациент в ближайшее время не готов по тем или иным причинам к протезированию.

langeclinic.ru

Частичные коронки, перекрывающие семь восьмых поверхности коронки зуба

Использование частичных коронок, перекрывающих семь восьмых поверхности коронки зуба (для краткости — коронки семь восьмых, или коронки 7/8), особенно целесообразно для восстановления премоляров и моляров верхней и нижней челюсти Эти реставрации применяются на зубах с интактным медиальным щечным бугорком и разрушенным или реставрированным дистальным щечным бугорком.` При правильном препарировании такие реставрации достаточно эстетичны, даже в сравнительно редких случаях изготовления для верхних премоляров.

Классическим показанием для применения коронок 7/8 является массивная дистальная или дистально-щечная реставрация первого верхнего моляра, не позволяющая создать трехчетвертную коронку. При правильном препарировании контуры интактного медиального щечного бугорка скрывают металл, покрывающий дистальный щечный бугорок.`- Такой эффект, а также тот факт, что металлокерамические реставрации не позволяют добиться гладкости интактной поверхности эмали, делает такие реставрации отличным выбором для многих пациентов.

Поскольку коронки 7/8 закрывают дистально-щечную поверхность зуба, то по ретенции и устойчивости они превосходят трехчетвертные коронки.

5

Частичные коронки 7/8 следует использовать в качестве опорных конструкций мостовидных протезов в тех случаях, когда высота культи зуба не позволяет добиться достаточной ретенции и резистентности трехчетвертной коронки. Коронки 7/8 также рекомендуются в качестве опорных конструкций мостовидных протезов с промежуточной частью протяженностью более одного зуба при наличии высоких эстетических требований и отсутствии необходимости в максимальной ретенции полной коронки.

Несмотря на то что, на первый взгляд, частичные коронки 7/8 кажутся несколько экзотичными и трудными для изготовления, препарирование зуба лишь незначительно отличается от препарирования под стандартную трехчетвертную коронку. Причем задача даже упрощается, поскольку частично препарированная щечная осевая поверхность позволяет получить лучший доступ для создания ретенционной проточки и полировки границ реставрации. Облегчается также соблюдение гигиены полости рта.

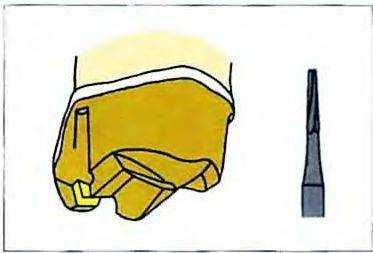

На рис. с 9-1 по 9-43 продемонстрированы этапы препарирования моляра верхней челюсти под частичную коронку 7/8. На рис. с 9-44 по 9-52 приведены клинические примеры использования таких реставраций на молярах верхней и нижней челюсти.

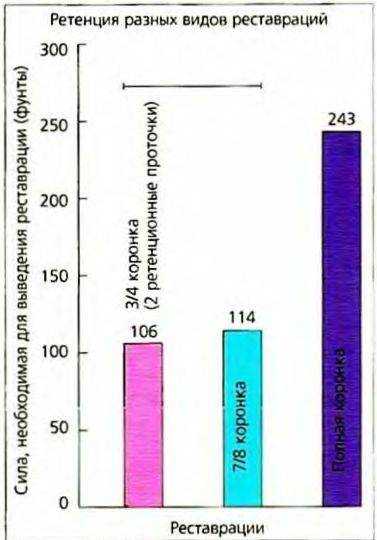

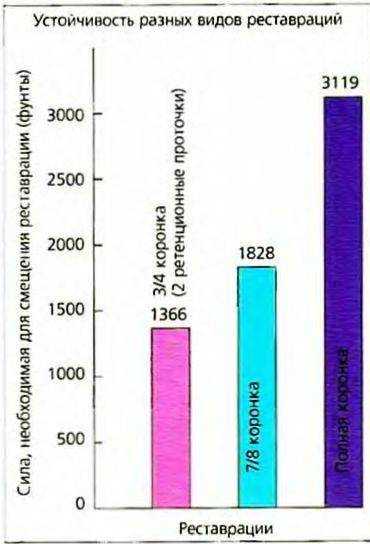

Рис. 9-1. Показатели ретенции частичной коронки 7/8, трехчетвертной коронки и полной коронки`

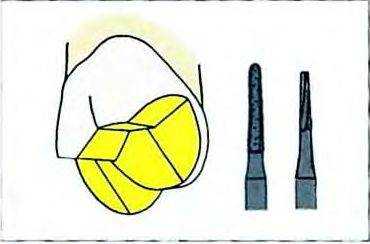

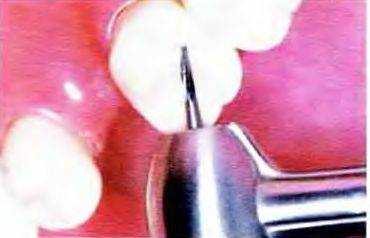

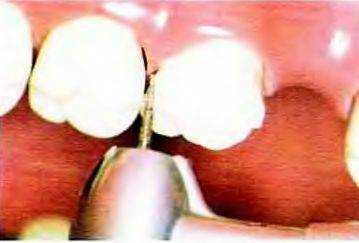

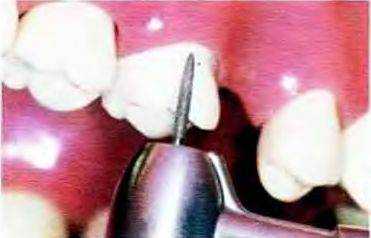

Рис. 9-3. Препарирование окклюзионной поверхности проводят конусным алмазным бором с закругленным кончиком и твердосплавным бором No 171

Рис. 9-4. Конусным алмазным бором с закругленным кончиком проводят ориентировочные проточки глубиной 1.5 мм на треугольных гребнях и в главных фиссурах язычных бугорков. Проточки на щечных бугорках погружают на глубину 1.0 мм. но по мере приближения к линии перехода окклюзионной поверхности к щечной их делают менее глубокими.

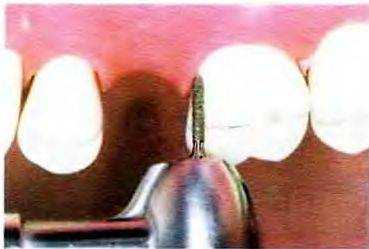

Рис. 9-5. Вид ориентировочных проточек с щечной стороны. Необходимо обратить внимание на разную глубину проточек на границе между окклюзионной и щечной поверхностями На дистальном щечном бугорке проточки наносят на всю толщину бора На медиальном щечном бугорке проточки в меньшей степени выходят за линию перехода окклюзионной поверхности в щечную.

Рис. 9-6. Затем удаляют твердые ткани окклюзионной поверхности между ориентировочными проточками. Препарирование проводят с сохранением основных анатомических ориентиров. В области нефункциональных щечных бугорков зазор составляет 1.0 мм. несколько уменьшаясь на медиальном щечном бугорке в области перехода окклюзионной поверхности к щечной. В области функциональных бугорков зазор должен составлять около 1,5 мм

Рис. 9-2. Показатели устойчивости частичной коронки 7/8, трехчетвертной коронки и полной коронки

5

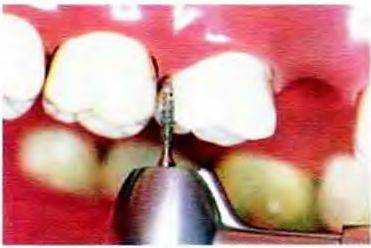

Рис. 9-7. Скос на функциональных бугорках создают конусным алмазным бором с закруглени и твердосплавным бором № 171

Рис. 9-8. Препарирование скоса функционального бугорка начинают с нанесения на язычный скат небного бугорка ориентировочных проточек конусным алмазным бором

Рис. 9-10. Затем иссекают островки твердых тканей между ориентировочными проточками. Скос должен идти по язычному скату небных бугорков от медиального до дистального конца центральной фиссуры, становясь менее широким по мере приближения к проксимальным поверхностям. Необходимо убедиться в создании достаточного зазора в области дистальной язычной фиссуры, в противном случае толщина восковой модели реставрации в этой области будет недостаточна.

Рис. 9-11. Препарированные поверхности сглаживают твердосплавным бором №171. что позволяет избежать неполной посадки рестаера-

Рис. 9-12. Препарирование язычной и части щечной осевых поверхностей проводят торпедовидным алмазным бором.

Рис. 9-13. Препарирование язычной поверхности проводят торпедовидным алмазным бором с параллельными стенками. На начальном этапе препарирования кончик инструмента удерживают на («котором расстоянии от края десны, и лишь на завершающем этапе при необходимости смещают на требуемый уровень Кончик инструмента за счет своей формы создает придесневую границу препарирования в виде желоба.

Рис. 9-14. При использовании препарируемого зуба 8 качестве опоры мостовидного протеза следует продолжить препарирование на медиальной поверхности с помощью того же торпедовидного бора. Граница препарирования на медиальной стенке должна заканчиваться вблизи линии перехода между медиальной и щечной поверхностями Бор следует держа 1ь в вертикальном положении параллельно пути введения реставрации Обычно с самого начала препарирования стоматологи наклоняют бор медиально, чтобы ввести ее в контакт со всей медиальной стенкой, что чревато созданием на ней поднутрений.

Рис. 9-15. Препарирование щечной поверхности дистальнее переднего щечного бугорка проводят торпедовидным алмазным бором. Медиально граница препарирования должна заканчиваться на 1,0 мм кпереди от щечной межбугорковой фиссуры, а дистальная граница должна максимально заходить в проксимальный отдел, чтобы избежать травмы соседних зубов

Рис. 9-16. Окклюзионный вид культи зуба. Сохранен изолированный интактный участок тканей в области дистального контактного пункта.

Рис. 9-17. Окончательное препарирование осевых стенок культи начинают коротким тонким копьевидным бором и продолжают торпедовидным алмазным.

Рис. 9-18. Сохраненные ткани зуба на дистальной проксимальной поверхности удаляют кончиком короткого копьевидного бора, который располагают вертикально в проксимальной области и с легким давлением в язычную сторону перемещают вверх и вниз

Рис. 9-19. Иногда удобно расположить бор горизонтально вдоль краевого гребня параллельно дистальной поверхности препарируемого зуба

Рис. 9-20. Сразу после создания прохода с щечной поверхности на язычную, дистальную стенку культи и придесневую границу препарирования сглаживают плавным перемещением бора.

Рис. 9-21. При расположении контактного пункта слишком близко к десне, что достаточно часто встречается на молярах верхней челюсти, в качестве промежуточного инструмента перед торпедовидным бором используют пламевидный бор. Эти боры должны быть одинакового диаметра в средней трети рабочей части, однако у пламевидного бора более длинный и тонкий кончик, которым удобнее манипулировать в условиях ограниченного пространства в области межзубного сосочка.

Рис. 9-22. Препарирование осевых стенок завершают торпедовидным бором. Необходимо сгладить углы между проксимальными поверхностями и осевыми стенками. Зачастую стоматологи недостаточно препарируют зуб в области его углов, придавая культе приближенную к квадрату форму В результате остается избыточный обьем твердых тканей, что является одной из главных причин создания реставраций большего, чем требуется, размера ~ В пришеечнои области создают непрерывный гладкий желоб, плавно переходящий с одной поверхности на другую

Рис. 9-25. Ретенционные проточки наносят твердосплавным бором Ne 171

Рис. 9-26. Конусный фиссурный бор должен располагаться параллельно длинной оси культи Ретенционная проточка соотве!ствует бору No 171. однако для начинающего стоматолога лучше использовать бор Ns 169L. поскольку это позволяет корректировать направление проточки без опасности ее чрезмерного расширения. После достижения правильного положения и направления проточки, ее можно расширить до нужного размера

Рис. 9-30. Медиальный срез создают пламевидным алмазным бором за счет равномерного иссечения твердых тканей щечной стенки проточки и наружной поверхности зуба Срез должен расширяться в апикально-окклюзионном направлении За счет выпуклости медиальной поверхности зуба хорошо заметна разная ширина среза на уровне желоба и окклюзионной поверхности

Рис. 9-31. Щечный срез 1вкже создаю! пламевидным алмазным бором Поскольку щечная поверхность не имеет выраженной выпуклости, срез должен лишь незначительно расширяться в апикалыю-окклюзионном направлении

Рис. 9-34. Окклюзионную проточку наносят твердосплавным бором Ns 171

Рис. 9-32. Для создания четкой и гладкой границы препарирования срезы полируют пламевидным твердосплавным бором N9 h58L-010 (Брасселер; Btasseler USA Inc.). соответствующим по форме и размеру пламевидному алмазному бору.

Рис. 9-33. При наличии хорошего доступа срезы можно создав при помощи бумажного или целлулоидного абразивного диска. При работе с дисками необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ранения пациента. Срез должен быть ровным и заканчиваться четкой границей. Создание сглаженного среза указывает на потерю режущей способности диска и необходимость его замены для повторной обработки поверхности зуба.

Рис. 9-35. Дно проточки представляет собой уступ на язычном скате щечного бугорка и расположено перпендикулярно пути введения реставрации. Окклюзионная проточка необходима для утолщения реставрации в области ее края она соединяет язычные стенки ретенционных проточек на медиальной и щечной поверхностях. Соответствующее проточкам утолщение металла формирует жесткий каркас реставрации. описанный Willey`

Рис. 9-38. Окклюзионный скос медиального щечного бугорка создают пламевидным алмазным бором и твердосплавным бором Nb 170

Рис. 9-36. Углы между щечной стенкой окклюзионной проточки и язычным скатом медиального щечного бугорка сглаживают твердосплавным бором №171. Кроме того, необходимо создать плавный переход между окклюзионной проточкой и двумя срезами.

Рис. 9-37. Тем же бором сглаживают все острые углы на окклюзионной поверхности. После этого следует повторно убедиться в наличии достаточного окклюзионного просвета в области дистального щечного бугорка Довольно часто в этой области просвет слишком мал. что усложняет восковое моделирование реставрации.

Рис. 9-39. Окклюзионный скос препарируют несколькими инструметами. Можно использовать малоабразивный пламевидный бор После такой обработки остается достаточно грубая поверхность эмали, поэтому скос следует дополнительно обработать твердосплавным бором

Рис. 9-40. Оптимальными инструментами для препарирования окклюзионного скоса являются твердосплавный бор № 170 и длинный пламевидный твердосплавный бор. поскольку они создают гладкую поверхность и четкую границу препарирования. Окклюзионный скос препарируют перпендикулярно пути введения реставрации. Ширина скоса должна составлять около 0.5 мм или немного больше.

Рис. 9-41. Скос необходимо продлить в направлении проксимальных срезов, чтобы наружный край скоса переходил в наружный край среза Таким образом, скос и оба среза должны образовать единую гладкую границу препарирования без острых углов. Острые углы на границе препарирования плохо воспроизводятся на гипсовой модели, что ведет к изготовлению неточной реставрации

Рис. 9-42. Окклюзионный вид культи верхнего первого моляра после препарирования под частичную коронку 7/8

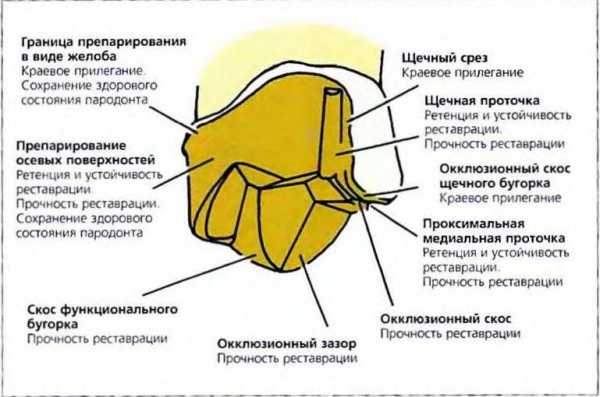

Рис. 9-43. Функциональные элементы культи зуба, препарированного под частичную коронку 7/8. и их значение

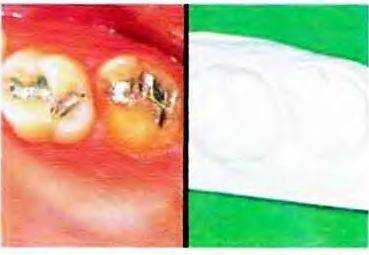

Рис. 9-44. Верхний первый моляр с выраженной стираемостью после препарирования под частичную коронку 7/8

Рис. 9-45. Готовая частичная коронка 7/8 на зуб. показанный на предыдущем слайде.

Рис. 9-46. Для восстановления верхнего второго моляра предполагается использовать частичную коронку 7/8. поскольку смещенный в язычном направлении первый моляр делает этот зуб более видимым, чем обычно. Клиническая картина (слева). На гипсовой модели (справа) хорошо видны детали препарирования. Дополнительная проточка на язычной поверхности увеличивает ретенцию и устойчивость реставрации

Рис. 9-47. Вид готовой коронки 7/8 на зубе, показанном на предыдущем слайде.

Рис. 9-48. Культя верхнего первого моляра после препарирования под частичную коронку 7/8. Зуб будет использован в качестве опоры мостовидного протеза На проксимальных поверхностях в области ранее имевшихся кариозной полости и реставрации, препарированы коробчатые полости (слева) Вестибулярный вид препарированного зуба (справа)

Рис. 9-49. Щечный вид готового мостовидного протеза, замещающего два премоляра верхней челюсти

Рис. 9-50. Окклюзионный вид той же реставра-.

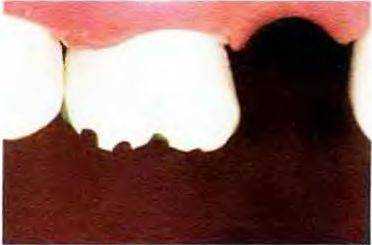

Рис. 9-51. Первый моляр нижней челюсти имел обширную кариозную полость Интактной сохранилась только часть щечной стенки. Было принято решение изготовить частичную коронку 7/8. поскольку использование полной коронки в данном случае приведет к утрате значительного объема здоровых твердых тканей и потребует предварительного восстановления культи зуба

Рис. 9-52. Вид готовой частичной коронки 7/8 на зубе, показанном на рис 9-51

dentaltechnic.info

Зубные коронки

Что такое зубные коронки?

Искусственная зубная коронка – это зубной протез, покрывающий клиническую коронку зуба и восстанавливающий его анатомическую форму, размеры и функцию. По способу фиксации большинство конструкций зубных коронок относится к несъемным зубным протезам.

Зубные искусственные коронки укрепляются на зубе с помощью фиксирующих материалов и образуют с ним единое морфофункциональное целое. Это обеспечивает быстрое привыкание больных к их наличию в полости рта и высокую функциональную ценность. Они применяются как самостоятельный вид зубного протеза и в качестве составной части протезов других конструкций.

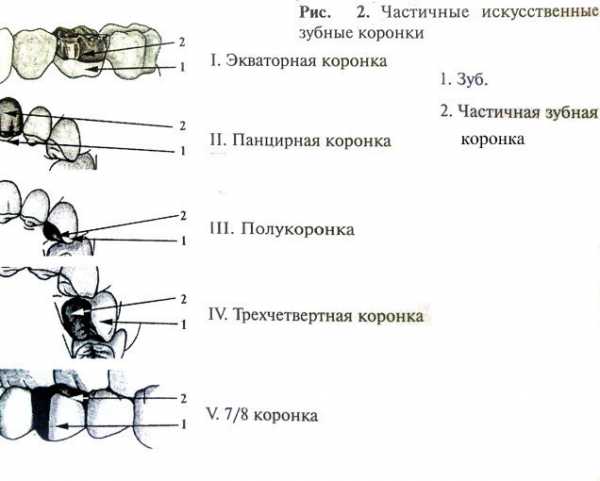

В настоящее время принято различать полные искусственные коронки, покрывающие всю поверхность клинической коронки зуба (по типу собственно полные), культевые коронки со штифтом и телескопические,

а также частичные, покрывающие только часть ее – экваторные, панцирные и ½ коронки (полукоронки), ¾ (трехчетвертные), 7/8 (семь восьмых) зубные коронки.

В практике ортопедической стоматологии предложено и апробировано множество материалов для выполнения коронок, разработаны многочисленные конструкции зубных коронок и способы их изготовления.

Систематизируя зубные коронки по основным признакам, предлагаем современную классификацию для искусственных зубных коронок.

Классификация искусственных зубных коронок

I По величине покрытия коронки :

1. Полные

2. Частичные

II По восстановительному материалу :

1 . Металлические

2. Комбинированые

3. Неметаллические

а) полимерные

б) керамические

III По назначению

1. Восстановительные

2. Опорные

3. Шинирующие

4. Профилактические

5. Эстетические

6. Фиксирующие

7. Провизорные

8. Ортодонтические

9. Лечебные

10. Предварительные

IV По времени использования

1. Временные

2.Временное пролонгированное действие

3. Постоянные

V По способу изготовления

1. Стандартные

а) заводского изготовления

б) лабораторного изготовления

2. Индивидуальные

С точки зрения решения задач, поставленных в данной статье, необходимо подробно осветить и уточнить некоторые общепринятые понятия и термины.

Виды зубных коронок

Собственно полные зубные коронки – это наиболее широко используемый вид зубных протезов в практике здравоохранения. Описано большое количество различных конструкций таких коронок. Выбор конструкции определяется видом восстановительного материала, а также тем, на какую группу зубов она изготавливается и степенью разрушения клинической коронки.

Культевая зубная коронка (синоним – коронка на искусственной культе, культевая коронка со штифтом) применяется при значительном, а иногда и полном разрушении естественной коронки. Конструкция является разборной. Она состоит из полной восстановительной коронки и искусственной культи со штифтом (синонимы: культевая вкладка, штифтово-культевая вкладка), изготовляемых из различных сплавов металлов или пластмассы в сочетании с металлом. В таком виде конструкция применяется в случае, когда имеется почти полное разрушение коронки зуба ивозникает необходимость при протезировании одновременно изготавливать культю со штифтом и собственно полную коронку. Фиксирующий материал объединяет коронку, культю со штифтом и корень зуба в единую несъемную систему.

Телескопические зубные коронки представляют собой сочетание двух коронок: внутренней (опорной) и наружной (полной восстановительной). Данная конструкция предназначена для фиксации несъемных и съемных конструкций зубных протезов, а также некоторых видов ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов.

Такие конструкции при протезировании съемными протезами именуют еще телескопическим кламмером. Данная зубная конструкция относится к съемным. К сожалению, применение полных коронок предусматривает, как правило, значительное удаление твердых тканей.

В качестве альтернативы предлагают выбирать более консервативное препарирование, применяя различные частичные коронки.

Экваторная зубная коронка (синоним – полукоронка для боковых зубов) применяется в основном в области боковых зубов и покрывает окклюзионную и часть вестибулярной, оральной и аппроксимальных поверхностей на уровне экватора зуба. Применяется при лечении кариеса окклюзионной поверхности, патологической стираемости, в качестве опоры мостовидного протеза и шинирующих аппаратов при пародонтите, а также повышении прикуса в случае лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Полукоронка – несъемный протез, покрывающий оральную, а также часть аппроксимальных поверхностей резцов и клыков, оставляющий открытой вестибулярную часть етсественной коронки зуба. Таким образом, протез покрывает примерно ½ часть поверхности клинической коронки.

Трехчетвертная зубная коронка — протез, используемый для премоляров. Она покрывает большую часть коронки зуба за исключением вестибулярной стороны и части аппроксимальных, то есть примерно ¾ ее наружной поверхности. Многие авторы рассматривают трехчетвертную коронку как рзановидность полукоронки. Мы не разделяем данную точку зрения, так как в названии усматриваем приблизительную часть покрытия клинической коронки зубным несъемным протезом. Основываясь на этом, мы поддерживаем выделение в отдельный вид конструкции – искусственная частичная 7/8 зубная коронка.

Панцирные зубные коронки (синонимы: винир, ламинат, скорлупка, вестибулярная коронка) покрывают обычно только вестибулярную поверхность зуба и имеют вид фарфоровых или что реже, пластмассовых накладок. Современная технология позволяет выполнить и металлокерамические, металлополимерные конструкции.

Эти конструкции частичных коронок рассматриваются как альтернатива применению полных коронок. Они требуют более консервативного (меньшего) препарирования и имеют эстетические и функциональные преимущества. Однако данные конструкции трудоемки в изготовлении и имеют значительно меньший срок функциональной пригодности.

Общие проблемы виниров включают:

• плохое десневое прилежание

• скалывание при функционировании

• расцементировку

• проблемы в области межзубного контакта

• не очень хорошую эстетику (особенно если просвечивается металл в области режущего края)

• возможна неправильная фиксация на цемент.

По назначению зубные коронки подразделяются на восстановительные, лечебные, фиксирующие, опорные, шинирующие, провизорные, эстетические, профилактические, ортодонтические и предварительные.

Восстановительные коронки применяются для устранения дефекта твердых тканей зубов, возникающих вследствие различных этиологических факторов. Они придают анатомическую форму клинической коронке зуба.

Опорные зубные коронки используют для опоры несъемных мостовидных протезов на зубах.

Фиксирующие (синоним: контурные) коронки располагают на зубах, за которые осуществляется фиксация и стабилизация съемных мостовидных, пластиночных, дуговых протезов и челюстно-лицевых аппаратов. При использовании бюгельных протезов для фиксирующих коронок используют еще термин бюгельная коронка.

Шинирующие зубные коронки предназначены для фиксации подвижных зубов, например, при ортопедическом лечении заболеваний пародонта, а также предупреждение функциональной перегрузки зубов, которая может привести к возникновению их подвижности.

Предварительные зубные коронки предназначены для согласования, определения и обоснования формы коронки у пациентов, предъявляющих повышенные косметические требования. Они используются перед косметическим протезированием, например, металлокерамическими протезами, как диагностическая конструкция. Изготавливаются предварительные протезы из пластмассы. На пластмассе легче и быстрее корректировать форму коронок, чем на металлокерамических, металлополимерных и керамических протезах. В этом случае врачу легче определить форму и размеры восстанавливаемых зубов. Пациент может составить визуальное представление о протезе на восстанавливаемом участке еще до изготовления постоянной зубной несъемной конструкции. Это позволяет ортопеду-стоматологу ознакомить больного с планом предлагаемого лечения и наглядно показать форму будущего протеза.

Лечебные зубные коронки (синоним: коронка-повязка для лечебных паст) используется при протезировании несъемными зубными протезами, предусматривающими глубокую препаровку зубов у молодых пациентов или при травме зуба. Они фиксируются специальными лечебными материалами, которые нормализуют состояние пульпы и (или) ускоряют процесс образования заместительного дентина. Поэтому их использование обеспечивает ускорение образования заместительного дентина для обеспечения необходимой толщины твердых тканей в недепульпированных зубах. Это позволяет проводить косметическое протезирование без депульпирования зубов.

Профилактические зубные коронки применяются у больных для предупреждения или замедления ряда патологических процессов в зубочелюстной области, например, патологической стираемости твердых тканей зуба.

Провизорные зубные коронки (синоним: защитные) используются для защиты зубов, подвергающихся препарированию, на время изготовления постоянной коронки. Они защищают пульпу от действия химических и температурных раздражителей, а при использовании определенных фиксирующих материалов нормализуют ее состояние после препаровки.

Ортодонтические зубные коронки предназначены для исправления положения зубов при ортодонтическом лечении, например, коронка ортодонтическая с направляющей плоскостью по А.Я. Катцу или входят в конструкцию ортодонтических аппаратов как составная часть.

Эстетические зубные коронки (синоним: косметические) исправляют «некрасивую» форму интактных зубов (шиповидные зубы и т.д.), а также зубов с измененным цветом при гибели пульпы и нерациональном терапевтическом лечении.

По времени использования коронки, в свою очередь, могут быть постоянными и временными, а также временные пролонгированного действия.

Временные зубные коронки применяют со специальной целью, например, для поэтапного повышения межальвеолярной высоты прикуса, фиксации различных ортодонтических аппаратов, для защиты от воздействия внешней среды и предупреждения развития воспалительных изменений пульпы после препаровки зубов. Временные коронки применяют лишь на период лечения или до изготовления постоянных зубных конструкций, после чего их снимают.

Типы временных коронок:

Для фронтальной группы:

• поликарбонатные, предварительно изготовленные

• полиэтилметакриловые стандартные, изготавливаются по предварительно снятым слепкам.

Для жевательной группы зубов:

• из нержавеющей стали

• поликарбонатные или полиэтилметакриловые.

Обычно временные коронки фиксируются на временный цемент, иногда проводится более прочная фиксация, когда они устанавливаются на длительный срок или у обточенных зубов с уменьшенной коронковой частью.

На более длительный срок могут быть фиксированы акриловые коронки, изготовленные в лабораторных условиях. Постоянные коронки используются в течение всего времени пользования протезом. Их фиксируют на длительный срок. Они применяются для опоры мостовидных протезов или покрытия зубов перед изготовлением съемного протеза с кламмерной фиксацией.

Зубные коронки различаются по материалу, из которого они выполнены, — металлические и неметаллические. Изготовление неметаллических коронок в настоящее время проводится полимерными материалами (пластмассы, композиты, и т.д.) и неполимерными (фарфор и керамика). Развитие стоматологического материаловедения привело к появлению органико-неорганических материалов, которые по своим свойствам соответственно занимают промежуточное положение между классической неорганической силикатной сеткой (наполнитель), с одной стороны, и органическими полимерами (матрица), с другой стороны. Учитывая способ переработки, такие материалы следует относить к полимерным материалам, хотя неорганического наполнителя в них может быть больше 50%.

Для изготовления металлических коронок применяют нержавеющие стали, сплавы золота, серебряно-палладиевый, хромо-кобальтовый и другие сплавы. В настоящее время для этих целей фирмами выпускается более 90 различных видов.

Для неметаллических коронок, изготовленных на отпрепарированный зуб с уступом, используют термин «жакетная» коронка. Материалом для коронки служит фарфор и пластмасса. При использовании же литых металлических комбинированных и облицованных коронок на зуб, отпрепарированный с уступом, термин «жакетная» коронка не применяется.

Следует отметить, что данный термин «жакетная коронка», то есть коронка с уступом (по имени автора Jackert) появился в середине XIX века. Однако английский термин «jacket» имеет несколько широко разбросанных понятий. Это наружное покрытие, полный, например, выигрыш (джек-пот) и даже пиджак без рукавов (жакет). Это обстоятельство требует уточнения терминологического понятия данного стоматологического термина, который фактически не решен до настоящего времени в отечественной стоматологии.

Следует отдельно остановиться и уделить внимание понятию «комбинированные коронки». Многие авторы почему-то понимают под этим металлическую конструкцию, облицованную пластмассой или фарфором. По нашему мнению, в этом случае целесообразно использовать термин «облицованные» коронки. К комбинированным коронкам следует относить конструкции, при изготовлении которых используются одновременно несколько различных материалов, в том числе сочетание полимерных и керамических.

После того как в специальной литературе были описаны возможности соединения органических и неорганических субстанций с помощью Силанов, для зубного протезирования была разработана оптимальная система соединения керамической фасетки и стоматологической пластмассы, используемой для изготовления остальной части стоматологической конструкции. Это обусловило возможность использования «жакетной» коронки, представляющей собой пластмассовую жакетную коронку с керамической облицовкой – так называемую «берлинскую» коронку.

«Берлинские зубные коронки» выполнены: из фарфора вестибулярная часть. Из акриловой пластмассы: аппроксимальные и оральная части. Они по своей функциональной ценности занимают промежуточное положение между керамической и пластмассовой жакетной коронкой. Там, где нет условий для изготовления керамических коронок, можно с успехом использовать «берлинскую коронку», дающую неплохой эстетический эффект. По сравнению с пластмассовой жакетной коронкой у «берлинской» коронки не возникает абразии режущего края и их цветоустойчивость выше.

Отдельное место занимает окончатая коронка с облицовкой. Ссылка на данную конструкцию имеется во многих источниках, однако при этом подробная информация отсутствует. Часто под этим термином понимают комбинированную коронку с пластмассовой облицовкой по Я. И. Белкину (1947 г.) в которую она и превратилась. Фенстер коронка — коронка с облицовкой, на которой с вестибулярной стороны наносится облицовка на сохраненную вестибулярную поверхность, фиксируется за счет вмятин прорывов на вестибулярной поверхности коронки (как металлическая терка). Следует указать, что первоначально существовала косметическая коронка окончатая без облицовки. Края окончатого выреза с вестибулярной поверхности плотно охватывали зуб. Это позволяло добиться косметического эффекта и обеспечить необходимую прочность конструкции при зубном протезировании. Такую конструкцию применяли в Германии до Второй Мировой войны.

Адгезивные коронки— как правило это частичные коронки, например трехчетвертная.

Для керамических конструкций они имеют признаки как фарфоровых слоистых, так и фарфоровых жакетных коронок. При этой реставрации эмаль препарируют: с вестибулярной стороны, резцово- аппроксимальной, также резцовую четверть нёбной или язычной поверхности. Все линии должны быть закруглены, что позволяет соединяться встык с фарфором.

Преимущества перед фарфоровыми послойными коронками:

• большая прочность

• большая площадь опоры

• меньше десневая перегрузка

• потенциально усовершенствованная эстетика

• более доступные аппроксимальные края.

Преимущества перед фарфоровыми жакетными коронками:

• сохраняется больше зубных тканей

• уменьшаются проблемы прилегания в области десневого края

• меньше истираемость зубов-антагонистов.

Однако, адгезивные коронки могут ломаться при большой окклюзионной нагрузке, например при наличии парафункциональных привычек или выбивания нижними клыками.

Конструктивные особенности позволяют применить адгезивную коронку при:

• переломе резцового края

• закрытии диастемы

• измененнии цвета зуба

• кариесе вестибулярной поверхности

• альтернативе принятым коронкам для передних и нижних зубов.

По способу изготовления коронки, как правило, разделяют на бесшовные, шовные, литые, штампованные с литой жевательной поверхностью, окончатые и др.

Такое разделение не отражает современного многообразия способов изготовления коронок. Мы предлагаем ограничить разделение коронок по данной позиции на стандартные (синоним: формованные) и индивидуально изготовленные.

Протезирование стандартно изготовленными коронками проводится врачом без участия зубного техника, как правило, в одно посещение. Индивидуальное изготовление коронок пациенту проводят, как правило, врач и зубной техник.

Прямой способ протезирования предусматривает изготовление коронки врачом в полости рта больного непосредственно у кресла. Способ не предусматривает получения модели челюсти.

Непрямой способ протезирования проводится путем изготовления коронок на модели челюсти, полученной по анатомическому оттиску.

stomat.org

СТРОЕНИЕ ЗУБОВ И ОСНОВЫ ИХ МОДЕЛИРОВКИ

СТРОЕНИЕ ЗУБОВ И ОСНОВЫ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Воссоздание зубных рядов металлокерамическими реставрациями невозможно без знаний анатомии жевательного аппарата.

Различают три функционально ориентированные группы зубов:

фронтальные (передние, откусывающие) и боковые (разжевывающие).

Форма зубов соответствует их функции. Группу откусывающих зубов составляют резцы и клыки.

Резцами называют} зубы, коронки которых{ имеют режущий крайраспологают режущим краем} , клыки отличаются от них тем, что коронка {имеет заостренную коническую форму. | обладает заостренной конической формой. | распологает заостренной конической поверхностю.}

Откусывающих зубов — 12, они расположены по б на каждой челюсти: по 3 — от средней линии.

Группу разжевывающих зубов { объединяют | составляют }премоляры и моляры.

Премоляров — 8: по 4 — на каждой челюсти, по 2 — после клыков; моляров — 12: по б — на каждой челюсти, по 3 — после премоляров.

Разжевывающие зубы имеют многобугорковую жевательную поверхность: премоляры — 2 бугорка, моляры верхней челюсти — по 4 бугорка, моляры нижней челюсти — 5 и 4 бугорка.

В зубе различают три части (см. рис. 1):

Рисунок 1. Строение зуба Строение зубов и основы их моделирования А: 1 — коронка зуба; 2 — шейка зуба; 3 — корень зуба Б: 1 — эмаль; 2 — цемент; 3 — дентин; 4 — канал корня зуба; 5 — периодонт |

1. коронка выступает над десневым краем, покрыта эмалью, ее главную массу составляет дентин;

2. корень погружен в альвеолу челюсти, состоит из дентина, покрытого цементом;

3. шейка зуба расположена между коронкой и корнем, у ее верхней границы заканчивается эмалевый покров.

Различают следующие поверхности коронок зубов:

1. жевательные (окклюзионные), которые соприкасаются с зубами-антагонистами; у резцов они называются режущим краем, у клыков — рвущим бугром;

2. боковые (аппроксимальные), которыми зуб контактирует с соседними зубами; поверхность, обращенная к стоящему впереди зубу, носит название медиальной, а к стоящему позади — дистальной;

3. вестибулярные, которые обращены в сторону губы или щеки;

4. оральные, которые обращены в сторону полости рта.

На всех поверхностях зуба можно определить наиболее выпуклую часть. Линия, соединяющая наиболее выпуклые части зуба на всех его поверхностях, называется экватором.

Экватор разделяет зуб на окклюзионную и десневую части. Каждый зуб имеет определенные размеры. У коронки зуба принято различать высоту, ширину и толщину.

Высота коронки зуба — расстояние от режущего края или бугра жевательной поверхности до уровня шейки зуба. Ширина коронки зуба — расстояние между аппроксимальными поверхностями. Режущежевательная поверхность зубов шире, чем их пришеечная часть.

Толщина коронки зуба — вестибуло-оральный размер зуба. Размер высоты зубов убывает от фронтальной группы к жевательной, за исключением клыков.

Наряду с этими характеристиками имеются признаки принадлежности зуба к правой или левой части челюсти:

— признак кривизны коронки проявляется в том, что наибольшая выпуклость вестибулярной (зубной, щечной) поверхности расположена медиально;

— признак угла коронки выражается в том, что медиальная поверхность и режущий край резцов и клыков образуют более острый угол, чем угол, образуемый режущим краем и дистальной поверхностью;

— признак корня состоит в том, что корни резцов и клыков отклоняются в заднебоковом направлении, а премоляров и моляров — в заднем от продольной оси корня.

Зубы верхней челюсти

Центральный резец верхней челюсти

Коронка зуба имеет лопатообразную форму.

Боковые поверхности постепенно сходятся по направлению к шейке. Вестибулярная поверхность выпуклая и часто имеет форму прямоугольника. У лиц молодого возраста она волнистая, волны идут продольно и как бы делят вестибулярную поверхность на три части, образуя по режущему краю три изгиба.

С возрастом исчезает (стирается) волнистость вестибулярной поверхности коронки и режущего края, и он становится ровным. Коронка шире у режущего края и уже у шейки зуба, медиальный угол режущего края прямой, дистальный — немного закруглен.

Внешняя линия резца с медиальной стороны округлая, с дистальной — несколько вогнутая. Оральная поверхность вогнута и имеет форму треугольника с вершиной, направленной к шейке зуба. В верхней трети находится бугорок.

У людей молодого возраста небный бугорок делится на несколько маленьких бугорков. Аппроксимальная поверхность имеет форму треугольника с вершиной, обращенной к режущему краю. Линия шейки зуба (эмалево-цементная граница) изогнута.

Губная поверхность выпуклая только в верхней половине (ближе к шейке), ее половина, идущая к режущему краю, уплощена. Боковой резец верхней челюсти Боковые резцы по размеру меньше центральных резцов, формы их значительно варьируют.

Коронка зуба имеет лопатообразную форму. Боковые поверхности коронки почти параллельны. Коронка бокового резца меньше центрального во всех измерениях (короче и уже примерно на 1 мм). Медиальный угол у бокового резца более закруглен, чем у центрального.

Вестибулярная поверхность выпуклая (при этом она тем больше выражена, чем уже коронка зуба) и имеет форму треугольника с вершиной, обращенной к шейке зуба. При сравнительно широкой коронке форма ее такая же, как и у центрального резца, то есть уплощенная в нижнем отделе коронки. В зубном ряду шейка бокового резца располагается несколько дистально по сравнению с режущим краем.

Клык верхней челюсти

Клык, располагаясь дистально от бокового резца, образует угол зубной дуги — переход от режущих зубов к жевательным. В зубном ряду коронка клыка несколько отклонена вестибулярно и соответственно выступает из дуги зубного ряда. Форма коронки конусовидная, переднезадний размер ее больше у основания, поперечный — больше у середины.

При рассмотрении коронки клыка сверху ярко очерчивается ее медиально-дистальная кривизна. Вестибулярная поверхность выпуклая и. имеет нерезко выраженный продольный валик, лучше заметный у режущего края; валик делит губную поверхность на две неравные части: меньшую — медиальную и большую — дистальную.

Оральная поверхность более узкая, чем вестибулярная, слегка выпуклая и так же, как вестибулярная поверхность, имеет продольный валик, идущий от шейки к режущему бугру. Валик делит поверхность на две части — медиальную и дистальную. По обе стороны от него часто имеются углубления.

В верхней трети валик переходит в хорошо развитый зубной бугорок. Аппроксимальная поверхность коронки клыка, по сравнению с таковой у резцов, — выпуклая.

Медиальная поверхность — режущий край — коронки клыка верхней челюсти заканчивается бугром и имеет два тупых угла — медиальный и дистальный. Медиальный угол расположен ближе к бугру, чем дистальный, вследствие чего из двух линий, составляющих режущий край, дистальная длиннее медиальной.

Дистальная часть режущего края часто вогнутая. Медиальный угол обычно ниже дистального. Первый премоляр верхней челюсти Коронка первого премоляра похожа на призму, стороны которой выпуклы, имеет больший диаметр в вестибулярно-оральном направлении, меньший — в медиально-дистальном.

Она сложена как бы из двух половин — вестибулярной и оральной, имеющих округлые поверхности. Вестибулярная половина коронки больше оральной, она имеет хорошо выраженный жевательный бугор, похожий на бугор клыка, и два меньших — медиальный и дистальный.

Хорошо I выраженный бугор имеет и оральная половина коронки. Вестибулярная поверхность похожа на поверхность клыка, но она короче. I Как и у клыка, вестибулярная поверхность разделена нередко выраженным I валиком на две части — меньшую (медиальную) и большую (дистальную).

| Рисунок 2. Строение коронки центрального резца верхней челюсти |

з — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — режущий край

| Рисунок 3. Вестибулярные поверхности коронок центрального (а) и бокового (б) резцов верхней челюсти |

| Рисунок 4. Строение коронки клыка верхней челюсти |

а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — режущий край

| Рисунок 5. Строение коронки первого премоляра верхней челюсти |

а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — жевательная поверхность

Аппроксимальная поверхность имеет прямоугольную форму. Наибольшая выпуклость на аппроксимальной поверхности коронки располагается в верхней трети. Жевательная поверхность премоляра при взгляде сверху имеет овальную форму и два основных бугра, которые разделены бороздками, лежащими продольно и поперечно в виде буквы «Н».

Поперечная линия проходит посередине жевательной поверхности в медиально-дистальном направлении и доходит до аппроксимальных эмалевых валиков, которыми заканчивается жевательная поверхность. Борозды имеют искривление соответственно искривлению медиальной стороны коронки.

Жевательная поверхность и коронка в целом несколько сужены в оральном направлении. Вестибулярный бугор острее и выше орального. Второй премоляр верхней челюсти Второй премоляр верхней челюсти сходен с первым премоляром, но коронка его во всех диаметрах несколько меньше коронки первого премоляра.

Различия в строении коронок первого и второго премоляров состоит в том, что у второго премоляра бугры жевательной поверхности по величине равны. Вестибулярная поверхность второго премоляра верхней челюсти обладает менее выраженным сходством с вестибулярной поверхностью клыка: вестибулярная поверхность премоляра имеет более округлую форму.

Первый моляр верхней челюсти Вестибулярная поверхность коронки первого моляра отличается тем, что медиальный бугор выше и больше дистального. Вестибулярная поверхность как бы состоит из вестибулярных поверхностей двух премоляров.

Оральная поверхность коронки резко суживается к шейке, медиальный оральный бугор значительно больше дистального, поэтому фиссура, разделяющая их, располагается значительно дистальнее от середины коронки.

Аппроксимальная поверхность моляра более округлая, чем медиальная. Аппроксимальная линия наибольшего периметра зуба с медиальной стороны расположена выше, с дистальной — ниже. Медиальная поверхность — более отлогая, чем аппроксимальная.

Жевательная поверхность имеет в схеме форму ромба. Вестибуло-оральный размер жевательной поверхности больше медиально-дистального. Медиальновестибулярный и дистально-оральный бугры имеют острую форму, другие — округлую.

Схематично расположение фиссур на жевательной поверхности моляра можно представить в виде расположенной под углом буквы «Н», поперечная линия которой проходит по длинной диагонали ромба.

Все фиссуры моляра имеют скос к середине жевательной поверхности и делят жевательную поверхность первого моляра нижней челюсти на четыре бугра: два вестибулярных и два оральных. Медиально-вестибулярный бугор самый большой, а дистально-оральный — самый маленький.

Фиссуры жевательной поверхности моляра имеют разную глубину, они представляют собой углубления, расположенные в разных местах на разных уровнях, в иных местах неглубокая фиссура располагается на возвышенности жевательной поверхности.

Часто они варьируют, в результате образуются различные формы жевательной поверхности. Второй моляр верхней челюсти Второй моляр верхней челюсти меньше первого.

Форма коронки, как и форма жевательной поверхности, весьма разнообразна. Различают четыре варианта:

1. форма коронки и жевательной поверхности такая же, как у первого моляра; 2. коронка удлинена в медиально-дистальном направлении, укорочена в вестибулярно-оральном и похожа на вытянутую призму;

3. коронка еще больше вытянута в длину, жевательная поверхность имеет три бугра, располагающихся по прямой линии;

4. коронка, как и жевательная поверхность, имеет треугольную форму.

На жевательной поверхности расположены три бугра в форме треугольника: два бугра — вестибулярные, один — оральный. Наиболее часто встречаются коронки первого и третьего вариантов.

Третий моляр верхней челюсти Третий моляр самый маленький из всех моляров верхней челюсти. Форма зуба и размеры его подвержены весьма большим колебаниям. Форма коронки тре-

| Рисунок 6. Сравнение строения коронок первого (1) и второго (2) премоляров верхней челюсти а — вестибулярная поверхность; б — жевательная поверхность |

| Рисунок 7. Строение коронки первого моляра верхней челюсти а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — жевательная поверхность |

| Рисунок 8. Сравнение строения жевательной поверхности коронок первого (а), второго (б) и третьего (в) моляров верхней челюсти |

а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — жевательная поверхность

| Рисунок 9. Строение коронки центрального резца нижней челюсти а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность |

| Рисунок 10. Строение коронки клыка нижней челюсти |

| а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность |

| Рисунок 11. Строение коронки первого премоляра нижней челюсти |

| Рисунок 12. Строение коронки второго премоляра верхней челюсти |

а — вестибулярная поверхность; б — оральная поверхность; в — аппроксимальная поверхность; г — жевательная поверхность

Центральные и боковые резцы нижней челюсти

Центральные и боковые резцы нижней челюсти являются самыми маленькими зубами. Центральные резцы меньше боковых. Коронки резцов нижней челюсти узкие и длинные и по форме похожи на долото. Аппроксимальные поверхности почти параллельны. На аппроксимальной поверхности коронки видно, что шейка ее имеет ярко выраженную лунообразную форму.

Вестибулярные поверхности коронок слабо выпуклые или плоские. У режущего края на них заметны две вертикальные бороздки. Оральные поверхности коронок гладкие, вогнутые, имеют треугольную форму, зубные бугорки слабо выр

dentaltechnicue.livejournal.com

Анатомия зубов у человека поверхностей коронка зуба Контактная поверхность Жевательная поверхность

Для описания рельефа зубов и расположения болезненного процесса различают несколько поверхностей коронки зуба.

Вестибулярная поверхность – обращена в преддверие полости рта (для передних зубов это губная поверхность, для задних – щечная).

Язычная поверхность – обращена в полость рта (оральная).

Контактная поверхность (апроксимальная) обращена к соседним зубам. Апроксимальные поверхности зубов, обращенные к центру зубного ряда (по зубной дуге) называются мезиальными (средними), а на передних зубах – медиальными или срединными. Поверхности, направленные в противоположную сторону, т.е. от центра зубного ряда, называются дистальными.

Жевательная поверхность (у больших и малых коренных зубов) – это поверхность зуба, направленная к зубам противоположного ряда или режущий край резцов и клыков. Эта поверхность называется еще окклюзионной или поверхностью смыкания.

При определении признаков зубов их стоит рассматривать со стороны вестибулярной поверхности. Основными являются три признака: признак угла коронки, признак кривизны коронки и признак положения корня.

Признак угла коронки выражается в большей остроте угла между жевательным (окклюзионным) краем и медиальной поверхностью по сравнению с углом между окклюзионной и дистальной поверхностью.

Признак кривизны коронки легче установить, проводя пальцем по вестибулярной поверхности зуба, обнаруживая признак крутой кривизны вестибулярной поверхности у мезиального края и пологий скат этой кривизны к дистальному краю. Можно смотреть зуб со стороны окклюзионной поверхности.

Признак корня виден только на извлеченном из челюсти зубе и состоит в том, что корень зуба слегка отклоняется в сторону по отношению к общей, мысленно проведенной через зуб его продольной оси.

Зубы верхней и нижней челюсти, соприкасающиеся один с другим, называют антагонистами. Одноименные зубы называются главными антагонистами, разноименные – побочными. Исключение составляет третий верхний большой коренной зуб (зуб мудрости) и центральный нижний резец. Каждый зуб верхней челюсти соприкасается с одноименным и расположенным кнаружи от него.

Романенко Г.П.

редактор портала dentalworld.ru

nadent.ru

Этапы действия | Материальное оснащение | Критерии и формы самоконтроля |

1 | 2 | 3 |

Усадить больного в кресло | Инструменты для осмотра больного, абразивные материалы (шлифовальные круги, металлические сепарационные диски, набор фасонных головок) | Голова пациента фиксирована с небольшим наклоном назад с помощью подголовника. Свет направлен на зубной ряд верхней челюсти. При работе на зубном ряду нижней челюсти, полость рта пациента находится на уровне кистей рук врача, согнутых в локтевых суставах. При работе на верхней челюсти — на уровне плечевого сустава рабочей руки врача. |

Препарирование зубов | Для уверенного препарирования коронки зуба необходимо, чтобы рука державшая наконечник бормашины с абразивным инструментом была устойчива. Устойчивость достигалась тем, что наконечник удерживают в правой руке тремя пальцами при этом рука с наконечником фиксируется на зубном ряду или подбородке, в зависимости на какой челюсти проводим манипуляцию по препарированию зуба. Стоматологическим зеркалом удерживая его в левой руке, отодвигают мягкие ткани щеки (при препарировании других групп зубов защищают стоматологическим зеркалом губы, дно полости рта) | |

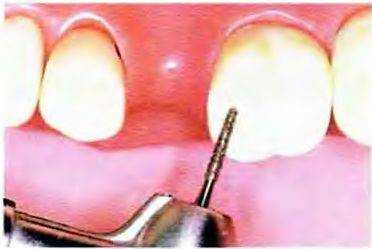

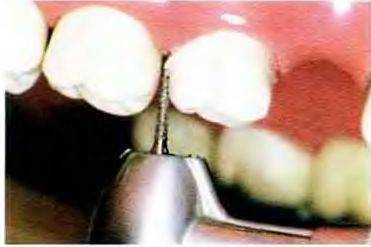

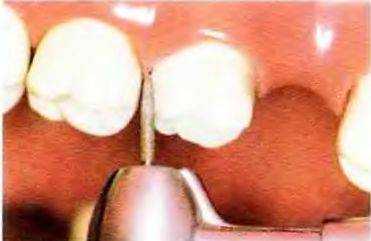

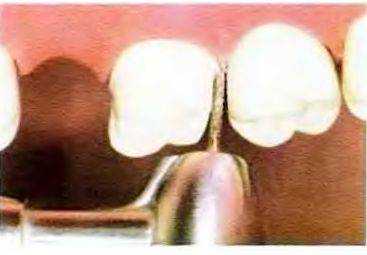

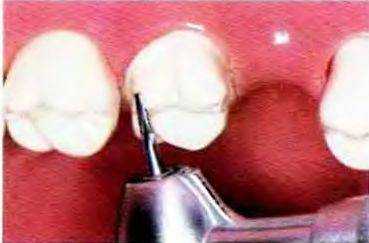

Сепарация медиальной дистальной поверхности зуба | Стоматологическим зеркалом отодвигают ткани щеки, ранее проверив абразивный инструмент — его крепление на дискодержателе и наконечнике. Начинают препарирование с сепарации апроксимальных стенок коронки зуба, т.е. чтобы интактные стороны коронки стали параллельными. Препарирование апроксимальных стенок считается законченным тогда, когда сепарационный диск свободно проходит через межзубные промежутки до шейки зуба. Соприкасаясь всей своей поверхностью с соответствующей стенкой зуба. Сепарацию нужно проводить плавно, четко, препывисто, сепарационным диском, смоченным (охлажденным) в дезинфицирующей жидкости (р-р перманганата калия, риванола 1:2000, фурацилина 1:5000), чем исключается перегрев зуба. При работе сепарационными дисками надо соблюдать особую осторожность, чтобы не поранить мягкие ткани, десну, язык. | |

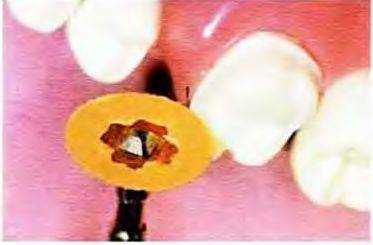

Препарирование жевательной поверхности или режущего края зуба. | С жевательной поверхности снимают равнолмерный слой ткани на толщину металлической штампованной коронки 0,3 мм, сохраняя анатомическую форму жевательной поверхности зуба (бугры и фиссуры с жевательных зубов, медиальный и дистальный углы у передних зубов). Сошлифовывание жевательной поверхности зуба нужно производить плавными, четкими. прерывистыми движениями, охлаждая карборундовые и альмазные головки чтобы не было перегрева тканей зуба и инструмента. Следует щадить твердые ткани и не удалять их больше чем нужно для правильного положения коронки. Алмазные и карборундовые головки необходимо подбирать по величине зуба, чтобы во время работы не повредить рядом стоящие зубы, язык, слизистую щек и губ, дно полости рта или твердое небо. Проверку разобщения прикуса производят при помощи копировальной бумаги или полоски разогретого воска. Последнюю помещают между препарируемым зубом и его антагонистами и просят больного прикусить ее. По отпечаткам на воске легко судить о степени достигнутого разобщения. | |

Препарирование вестибулярной (щечной) и оральной поверхностей коронки зуба. | Препарирование вестибулярной и оральной поверхностей зуба начинают с наиболее выступающих участков. Толщина снимаемого слоя зависит от формы зуба. Удаление твердых тканей со всех сторон коронки производится с таким расчетом, чтобы диметр ее был равен шейки зуба. Препарированный зуб должен иметь гладкую поверхность. | |

Заглаживание краев после сепарации медио-дистальные поверхности зуба | После сепарации и препарирования щечной, вестибулярной и оральной поверхностей зуба остаются острые углы. Они будут затруднять снятию слепков и изготовление штампованной коронки. Поэтому эти углы сглаживаются, т.е. закргляются. На этом препарирование заканчивается. Правильность препарирования можно проверить проволочной петлей. Она должна свободно проходить от вершины до шейки зуба. При нарушении правил металлическая коронка будет узкой или широкой. | |

Этапы действия | Материальное оснащение | ^ Критерии и формы самоконтроля |

1 | 2 | 3 |

Снятие анатомических оттисков с обеих челюстей | Резиновая колба, стандартные ложки, гипс, 3% р-р хлористого натрия. Силиконовые, термопластические или альгинатные слепочные массы | Приготовить раствор гипса сметанообразной консистенции в соотношении 1:2 (3% р-р поваренной соли). Наполнить ложку гипсом и ввести в полость рта: на верхней челюсти сначала прижмите ложку в дистальных отделах к зубному ряду, на нижней челюсти — в переднем отделе зубного ряда. Если гипс после схватывания легко отстает от стенок резиновой колбы, то слепок можно выводить из полости рта. Отделяем ложку от гипса, указательный палец правой руки введите в преддверие полости рта и легким движением выведите часть слепка. Также выведение вторую половину слепка. С верхней челюсти слепок выводим движением укахательного пальца вниз. Протерев ложку ватным тампоном, удаляем гипсовые крошки и слепок, складываем в ложку. Слепок склеивается зуботехническим воском, после его обсыхания, чтобы линии излома точно совпадали. |

Определение качества слепка | Анатомические слепки с обеих челюстей | Оттиски должны четко отражать отпечаток препарированного зуба, контур шейки и контур рядом стоящих зубов. |

Получение гипсовой модели | Резиновая колба, шпатель, анатомический оттиск, гипс, чашка с водой | Склеенный оттиск положить в холодную воду на 10-15 мин. (до прекращения появления пузырьков газа на поверхности гипса). Оттиск вынуть из воды, отряхнуть, положить на стол ложкой вверх, чтобы стекла вода и приступить к размешиванию гипса. Для лучшего заполнения всех углублений в оттиске и для устранения пузырей воздуха нужно наливать гипс небольшими порциями на выступающие части оттиска и при этом встряхивать его или постукивать оттискной ложкой о край резиновой колбы. Оттиск заполняем гипсом несколько выше его края. На стол наливаем немного гипса и, повернув оттиск ложкой вверх, ложим его на гипс и горизонтальном положении. Высота модели должна быть 1,5-2 см в самой тонкой ее части. Края моделей сглаживают шпателем и выжидаем до последнего затвердения гипса. |

Отделение модели от гипсового оттиска | Зуботехнический молоток, гипсовый нож | После затвердевания гипса легкими ударами молоточка удалить оттискную ложку. Ножом освободить край оттиска от излишков гипса и рычагообразными движениями отделить куски оттиска по линии разломов, скалывать при этом куски оттиска по направлению от зубов, а не наоборот. В первую очередь зубы, чтобы их не поломать, после чего мягкими ударами молоточка по краям оттиска отделяют его от модели. Готовую модель обрезают, придавая ей более аккуратные контуры, сохраняя все анатомические образования. |

Этапы действия | Материальное обеспечение | Критерии и формы самоконтроля |

Подготовка рабочей модели | Слепок, спиртовка, воск, гипс, скальпель, шпатель,резиновая колба | Слепок погружаем в воду на 15-20 мин. Затем отливаем модель. |

Очерчивание клинической шейки зуба | Модель, химический карандаш | Вокруг десневого края зуба очерчиваем линию десневого края (клиническую шейку), точно сохраняем рельеф на гипсовой форме зуба. |

Моделирование (восстановление) формы зуба | Наслаиваем моделировочный воск, отступив на 1 мм от шейки зуба, постепенно восстановление все линии и формы коронковой части зуба. Затем на затвердевшем воске производят окончательное моделирование коронок зуба. Смоделированная коронка должна быть меньше на толщину коронки. | |

Изготовление металлического штампа | Гипс, спиртовка, металлическая рамка, гипсовый штамп, легкоплавкий металл | В металлическую рамку шириной 5-6 см и высотой 1 см заливаем жидкий гипс. Гипсовый штампик после предварительного погружения в воду погружаем в гипс апроксимальной стороной только наполовину. После затвердения гипса делают по краям бруска 2 конических углублениях. Брусок погружают в воду, затем заливают на 2-3 мм дл получения второй половины формы. После затвердения брусок разделяют на две полоины. Гипсовые штампики удаляют и заливают легкоплавкий металл в имеющее в форме отверстие. Получают два металлических штампика. |

Подготовка гильз к штамповке | Металлические штампики, гильзы, аппарат “Самсон” | Для получения гильзы соответствующего диаметра необходимо ее уменьшить по диаметру с помощью аппарата для протягивания гильз. |

Штамповка коронки | Свинцовая пластинка, зуботехнический молоток, наковальня. гильзы, металлический штамп | После предварительной штамповки повторного отлива, проводят окончательную штамповку коронки на первом металлическом штампике. |

Второй штампик, лейкопластырь, кювета, коронковые ножницы, гипсовый штампик, карборундовые круги. | Для изготовления необходимо покрыть штамп коронки лейкопластырем так, чтобы открытыми остались жевательная или режущая поверхность с зубным бугорком штампа. В специальную кювету заливают легкоплавкий металл. В расплавленный металл погружают металлический штамп коронковой частью вниз. После того, как металл затвердел, вынимают его из кюветы и разбивают с помощью молотка напополам, штамп вынимают, снимают лейкопластырь и надевают на него ориентированную форму коронки зуба. Штамп с ориентированной формой и коронки погружают в контрштамп и производят штамповку. Затем штамп выплавляют и обжигают коронку. После обжига коронку подрезают коронковыми ножницами до шейки. Края коронки сглаживают карборундовым кругом. Коронки сверяют на гипсовом штампике. | |

Отбеливание коронки | Отбеливающий раствор, электроплитка, коронка | Отбеливание проводят в специальном растворе согласно инструкции, до снятия опалины и передают в кабинет для проведения припасовки. |

механическая обработка т полировка | Коронки, шлифмашина, паста ГОИ. фильц, бархотка | Механическую обработку проводят порошоком, шлифовальной бумагой, эластическими кругами, после чего проводят окончательную шлифовку. |

Этапы действия | Материальное оснащение | Критерии оценки самоконтроля |

Обработка коронки | Коронка, вата, инструментарий, спирт, эфир | Обезжирование коронки спиртом высушивание эфиром, воздухом. |

Подготовка фиксирующего матертиала | Коронка, шпатель, стекло, цемент для фиксации | На стеклянную пластинку нанести порцию жидкости и порошка. Изолировать зуб ватными тампонами. |

Обработка культи зуба | Стоматологическая установка, спирт, эфир, ватные тампоны, 3% раствор перекиси водорода | Зуб обрабатываем 3% раствором перекиси водорода, спиртом, эфиром, теплым воздухом. |

Приготовление цементной массы | Коронка, стекло, цемент, шпатель | Порошок цемента постепенно добавляем к жидкости и тщательно растираем до сметанообразной консистенции. Коронку заполняем на 2/3 глубины цементом. |

Фиксация коронки | Накладываем коронку на зуб, просим больного плотно сомкнуть зубные ряды. Проводим смыкание зубов в положении центральной окклюзии. | |

Удаление остатков цемента. Наставления больному | После затвердевания цемента , излишки его удаляем с помощью экскаватора. Через 2 часа больной может принимать пищу. |

studfiles.net